来源:新华网2025-10-02

【学习进行时】习近平总书记常说,“国泰民安,民安才能国泰”“家事国事天下事,让人民过上幸福生活是头等大事”。国庆之际,新华社《学习进行时》推出三篇系列文章,重温总书记牵挂的民生事。今天播发第一篇。

党的十八大以来,无论走到哪里,民生始终是总书记心中最大的牵挂。就业是最大的民生,关乎百姓生计,关系发展大局。习近平总书记称它为“永恒的课题”,要求各级党委和政府“把就业当作民生头等大事来抓”。

“不能糊弄上级部门,更不能糊弄学生”

2020年7月,习近平总书记在一汽集团研发总院实验室考察时,听说现场有几位是刚毕业的大学生,关切地询问他们是哪所学校毕业的?收入怎么样?来这里工作满意吗?

得知当年一汽集团共招聘了1100多名应届高校毕业生,习近平总书记十分高兴。

总书记对大家说,各级党委和政府十分关心,将其作为重大民生工作任务,积极创造条件确保高校毕业生就业。

解决好高校毕业生这一重点群体的就业问题,支持帮助青年学子迈好走向社会的第一步,总书记始终挂念心间。

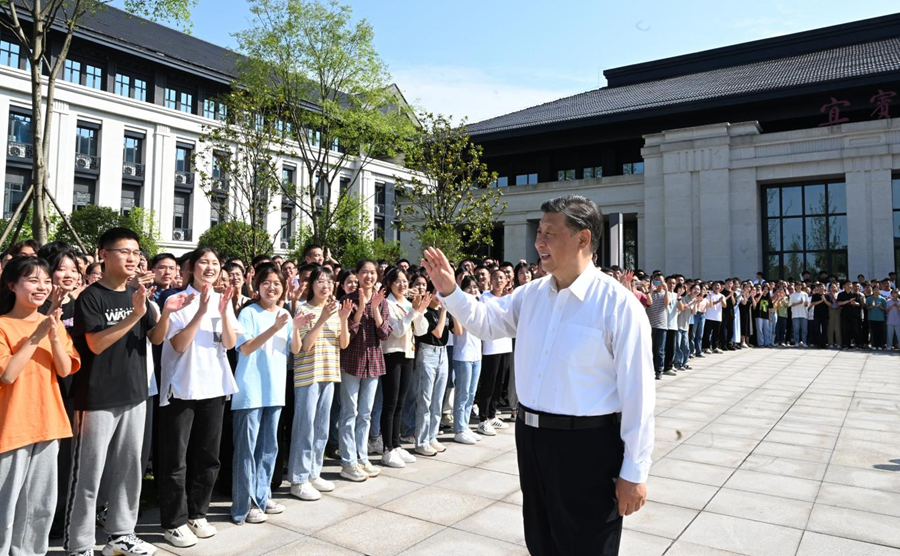

2022年6月8日下午,习近平总书记在宜宾学院考察时,向师生们挥手致意。新华社记者 姚大伟 摄

2022年6月,正值高校毕业生就业的关键当口,习近平总书记来到宜宾学院,实地考察高校毕业生就业工作:“党中央十分关心民生工作,民生首先是就业,我们对高校毕业生就业问题特别关心。”

学院负责同志告诉总书记,当年全校有毕业生5637人,截至前一天,已落实毕业去向人数4165人,落实率超过70%。

“主要都是什么去向?”总书记问。

“企业、事业单位,自主创业,考公务员,还有继续读研的。”

电子屏幕上,展示了该校毕业生去向落实率的柱状图,总书记仔细察看,反复询问具体数据。

“就业数据要扎扎实实,反映真实情况。”习近平总书记严肃指出,“现在有些学校为了追求高就业率,弄虚作假,搞‘拉郎配’,签了再说。这样不行,不能糊弄上级部门,更不能糊弄学生。”

2022年6月8日下午,习近平总书记在宜宾学院考察时,向师生们挥手致意。新华社记者 李学仁 摄

就业是最大的民生。无论是召开重要会议,还是前往地方考察,习近平总书记反复强调就业的重要性。

“要坚持就业优先战略,把解决人民群众就业问题放在更加突出的位置,努力创造更多就业岗位。”

“完善促进创业带动就业的保障制度,支持和规范发展新就业形态。”

“在推动传统产业转型升级和发展新兴产业中注重扩大就业容量,解决好重点群体就业问题。”

遵循习近平总书记的指引,“十四五”期间,我国出台一系列就业支持政策,就业局势总体稳定,就业结构持续优化,就业质量稳步提升。截至今年8月底,城镇新增就业累计达到5921万人,超额完成5500万人的目标任务。

“三百六十行,行行出状元”

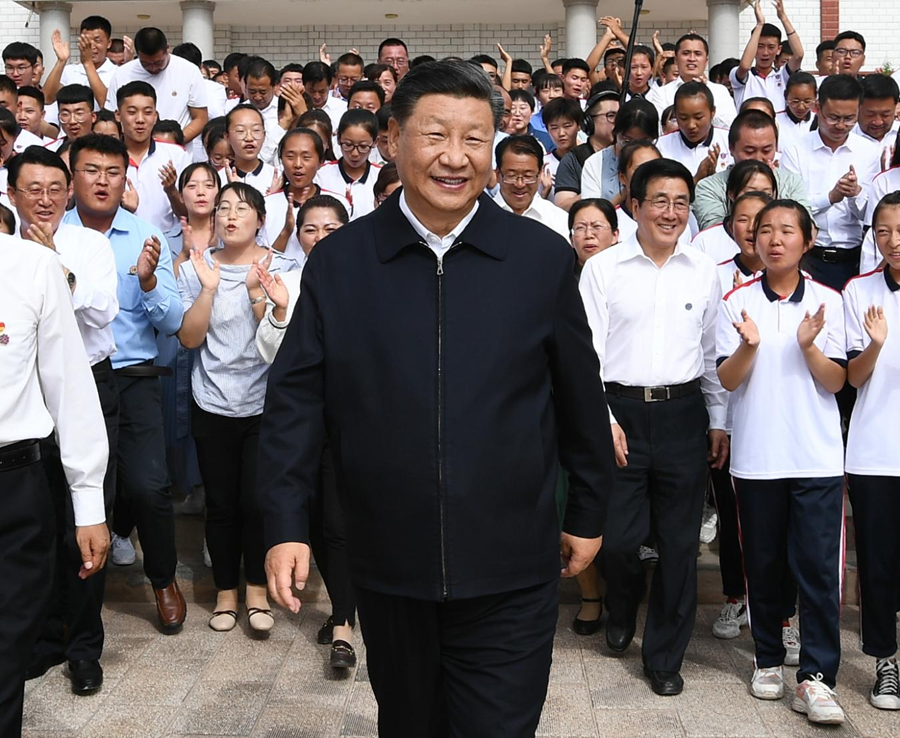

2019年8月,习近平总书记来到甘肃考察,专程赴张掖市山丹培黎学校调研,了解当地职业教育培训情况。

2019年8月20日下午,习近平总书记考察甘肃省张掖市山丹培黎学校。新华社记者 谢环驰 摄

山丹培黎学校是一所具有光荣历史和国际主义精神的职业学校,突出职业教育特色和终身教育理念,培养了大批实用技术人才。

在察看学校全貌、了解学校基本情况后,习近平总书记来到实训教学楼,观看正在进行的机械加工、智能家居设计等职业技能实训,向学生们询问学习生活情况:

“通过3年实训可以达到什么技术水平?”

“有没有机会到工厂实习?”

“毕业后是参加工作还是继续学习?”

2019年8月20日下午,习近平总书记考察甘肃省张掖市山丹培黎学校。新华社记者 谢环驰 摄

听说在校学生大都来自本地农村,通过学习培训可以掌握一技之长,就业普遍有保障,习近平总书记十分高兴。

总书记勉励大家:“我国经济要靠实体经济作支撑,这就需要大量专业技术人才,需要大批大国工匠。职业教育前景广阔、大有可为。三百六十行,行行出状元。”

2024年5月,习近平总书记在二十届中央政治局第十四次集体学习时指出:“引导全社会牢固树立正确就业观,以择业新观念打开就业新天地。”“从破解‘有活没人干’入手,解决‘有人没活干’的问题。”

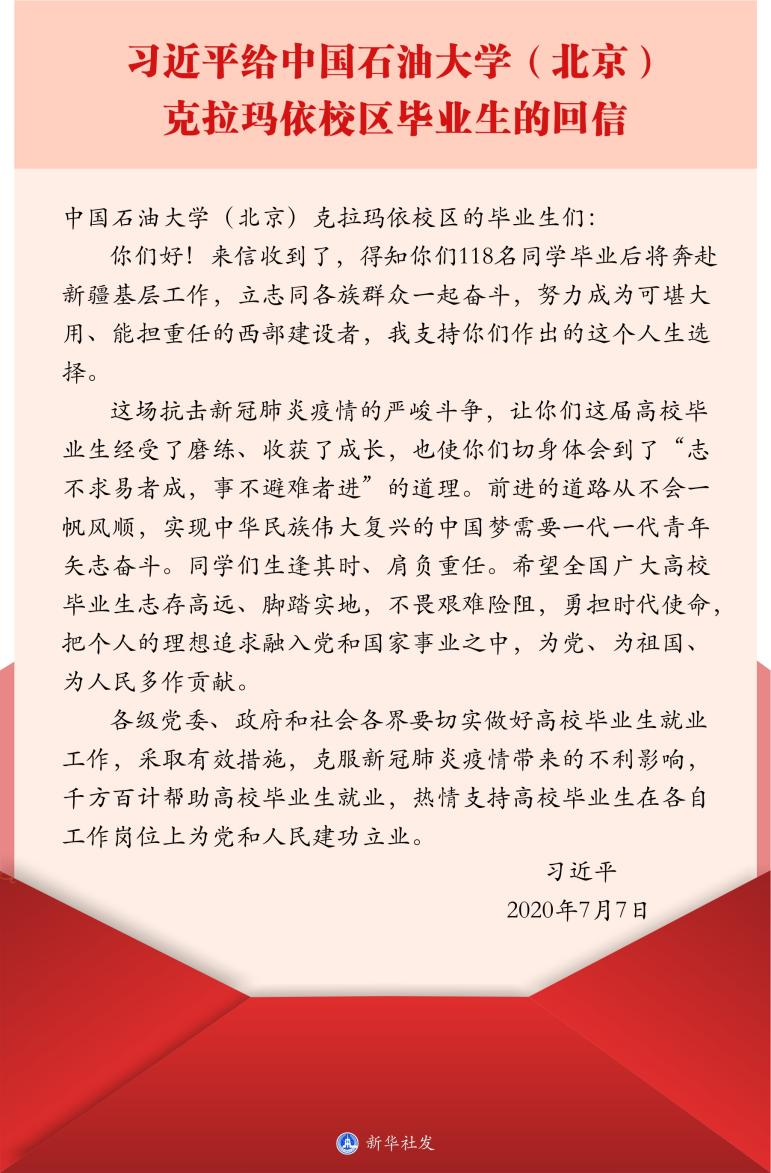

志不求易者成,事不避难者进。“得知你们118名同学毕业后将奔赴新疆基层工作,立志同各族群众一起奋斗,努力成为可堪大用、能担重任的西部建设者,我支持你们作出的这个人生选择。”2020年7月7日,总书记给中国石油大学(北京)克拉玛依校区毕业生回信,肯定他们到边疆基层工作的选择。

“从实际出发选择职业和工作岗位,热爱劳动,脚踏实地,在实践中一步步成长起来。”

“千里之行,始于足下。”

“只要有志向就会有事业,只要有本事就会有舞台。希望大家找准定位,踏踏实实实现人生理想。”

……

择业中有家国情怀,就业中有远大理想。一次次交流,一句句嘱托,承载着总书记的深情与厚望。

“要从最困难的群体入手”

安康市地处秦巴山区集中连片特困地区的核心区,习近平总书记很牵挂。2020年4月,总书记在陕西考察期间,专程到安康市平利县老县镇锦屏社区调研。

锦屏社区安置了易地搬迁困难群众1346户4173人。习近平总书记走进了一家毛绒玩具厂。工厂的员工基本上都是女工,之前她们住山上,要么外出打工,要么留守照顾家庭,只能选一头。如今搬下山住,既能打工又能照顾家庭。一位女工说她的爱人也在县城里的厂子做工,习近平总书记笑着说:“那你家是双职工了,收入有保证。”

2024年12月27日,工人在老县镇锦屏社区的一家社区工厂制作毛绒玩具。新华社记者 张博文 摄

让贫困群众摆脱贫困,是习近平总书记最牵挂的事。总书记很早就鲜明指出:一人就业,全家脱贫,增加就业是最有效最直接的脱贫方式。

在同锦屏社区一户搬迁户拉家常时,总书记强调,搬得出的问题基本解决后,后续扶持最关键的是就业。乐业才能安居。解决好就业问题,才能确保搬迁群众稳得住、逐步能致富,防止返贫。

在地方考察时,困难群众的就业、收入是习近平总书记关注的重点之一。

宁夏吴忠市红寺堡区红寺堡镇弘德村一角(2020年6月7日摄,无人机照片)。新华社记者 冯开华 摄

2020年6月8日在宁夏吴忠市弘德村,得知村里引入企业从事纸箱包装业务,解决了一百多人就业问题,习近平总书记表示肯定:“兴办扶贫车间目的是扶贫,要坚持扶贫性质,向困难群众倾斜,多招收困难群众就业。”

2022年在宜宾学院,习近平总书记叮嘱:“学校、企业和有关部门要抓好学生就业签约落实工作,尤其要把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生作为重点帮扶对象。”

2025年3月17日下午,习近平总书记在黔东南州黎平县肇兴侗寨考察时,在信团鼓楼同村干部和村民代表围坐在火塘边。新华社记者 燕雁 摄

2025年3月,习近平总书记在贵州肇兴侗寨考察时询问:“村里人在外面务工的还多吗?”得知全村5000多人大部分都在家门口就业了,总书记高兴地说:“这个现象很令人欣慰。”

好日子离不开就业。这个最基本的民生,牵动着千家万户的生活,更牵动着总书记的心。

“要从最困难的群体入手,从最突出的问题着眼,从最具体的工作抓起”。

“要开拓就业渠道,加强对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾人等困难人员就业兜底帮扶。”

“加强对大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体的帮扶,落实就业援助措施,统筹用好公益性岗位,确保零就业家庭动态清零。”

“十四五”期间,我国就业援助和兜底帮扶机制不断加强。2024年,共帮扶失业人员再就业515万人,困难人员就业163万人,重点群体就业得到有力保障。

策划:储学军

统筹:车玉明

执行:万方 王子晖 翁伟庆 牟彦秋

主笔:赵刚

参与记者:李杰

新华网制作

新华社第一工作室出品

编辑:高富灿