来源:我们爱科学杂志社2025-09-27

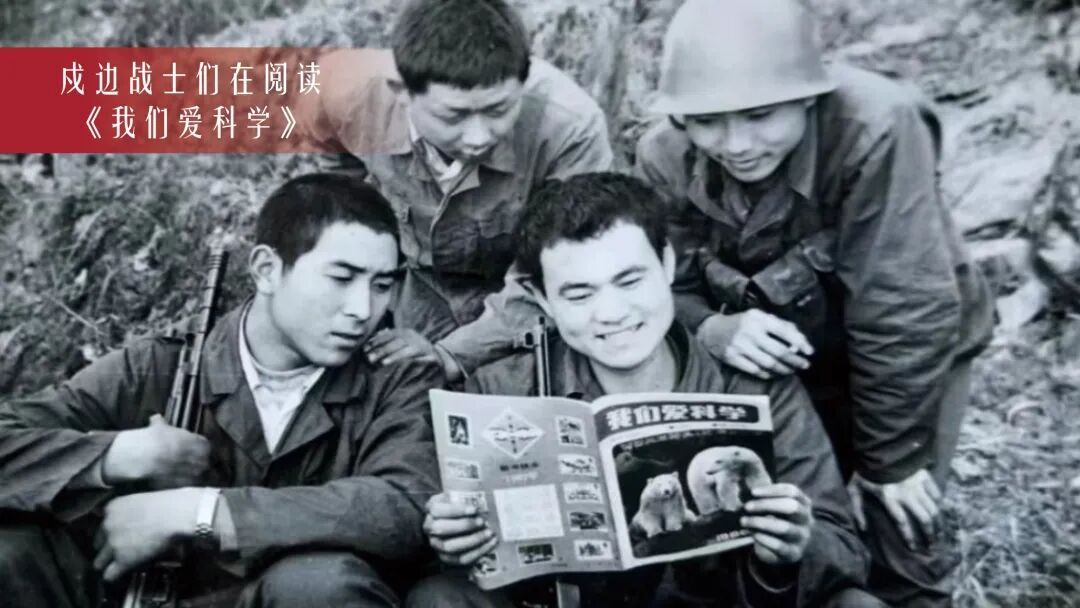

在“科学照亮童心,创造筑梦未来——《我们爱科学》创刊65周年活动”现场,三代读者分享的“我与《我们爱科学》的故事”令人动容!

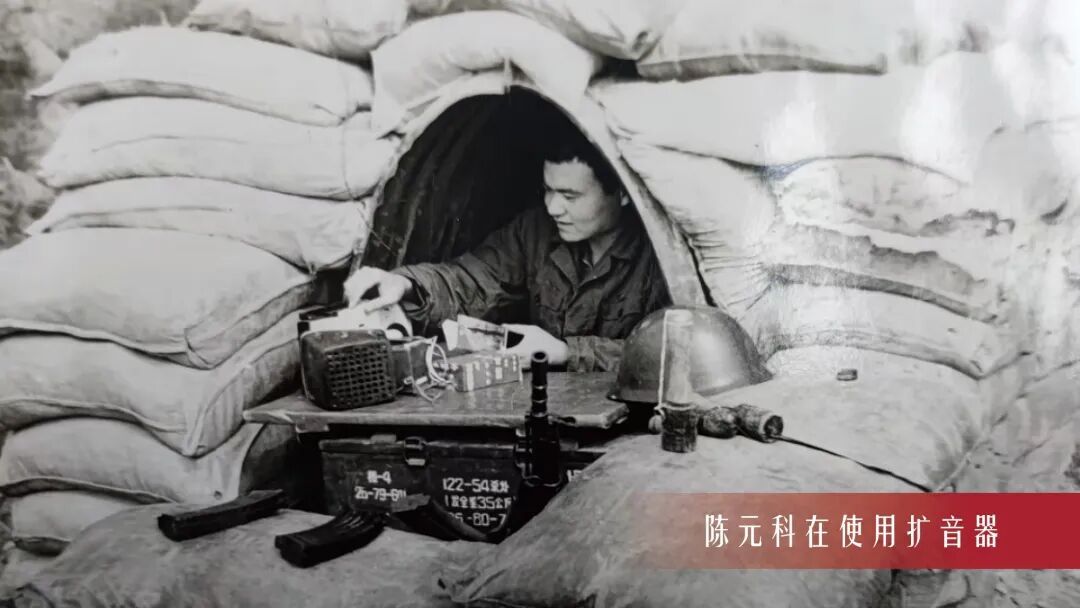

故事1:戍边战士与两台扩音器

老读者代表

我是《我们爱科学》杂志的老读者陈元科。今天,我想和大家分享一段我与这本杂志之间难忘的故事。

四十年前,我作为一名见习排长,参加老山地区防御作战,驻守在八里河东山。阵地上生活艰苦,猫耳洞阴暗潮湿。一次偶然的机会,我翻到《我们爱科学》介绍简易扩音器组装的文章。从小就是无线电爱好者的我,立刻托战友邮购了一台。

没想到,杂志社不仅寄来了两台扩音器,还退还了购买款。这件事让我和全连战士深受感动。正如我当年回信所说:这不仅是两台扩音器,更是人民对边防战士深深的关怀,让我们真切体会到“人民是靠山”的真理。

在阵地上,由于各班的猫耳洞比较分散,不便于集中,我们就给各班接上有线喇叭,用扩音器通知有关事项,播放新闻、音乐等,大大方便了指挥联络,也丰富了艰苦战场上的文化生活。

在此,我可以欣慰地告诉大家,我们没有辜负大家的期望。在老山作战期间,共参加战斗82次,毙敌186名,抗住敌人9200多发炮弹的袭击,全连无一人牺牲,荣获“英雄炮兵连”荣誉称号。可以说,是《我们爱科学》提供的那份科学知识和实用技术,实实在在地支持了我们在前线的战斗和生活。它不光传递了科学,更传递了勇气和温暖。

转眼间,这么多年过去了。我在后来的工作岗位上继承和发扬革命军人的优良传统,屡创佳绩,但我一直记得猫耳洞里那些闪闪发光的日子,也一直记得《我们爱科学》杂志带给我们的力量!

故事2:我是读着《我们爱科学》长大的

青年读者代表

我是北京大学2025级硕士研究生高凌,是一名读着《我们爱科学》长大的孩子。童年读过的那些文章,或许已记不清具体字句,但时光沉淀下的是,她赠予我的最珍贵礼物。

“我们爱科学”,在“科学”之前,是“我们”,是“爱”。这,就是我今天想与大家分享的故事。

“我们”是谁?是千千万万捧着《我们爱科学》长大的孩子;是小学课间争相传阅“趣味画报”的你、我、她;是盯着“智慧百科”里宇宙图景遐想的少年;是照着实验步骤把厨房变成“实验室”的捣蛋鬼……《我们爱科学》把“科学的种子”埋进千万孩子的心田——让我们敢做梦、敢质疑、敢相信。随着长大,我逐渐明白,从“我”到“我们”,是科学最动人的跃迁,每项科研成果的后面,一定有坚实可靠的“我们”,任何科研的初心也是为着福泽民族、国家乃至世界的人民。

65年,是“我们”的故事,更是 “爱”的故事。过去一年,我作为北京大学研究生支教团志愿者,到西藏拉萨中学担任高中物理老师。每当我遇到教学难题,就会想起《我们爱科学》,我惊讶地发现:它不仅是童年的礼物,更是教学的宝典,会获得很多科学教育启发。

谢谢你,《我们爱科学》!

故事3:《我们爱科学》就像一个装满惊喜的“科学宝盒”

小读者代表

我是北大附小六年级10班的刘笑鸿。在我眼里,《我们爱科学》就像一个装满惊喜的“科学宝盒”。翻开它,我仿佛打开了一扇通往科学世界的大门:五彩缤纷的图片、引人入胜的故事、妙趣横生的漫画,把我一下子带到了遥远的太空、神秘的海底和奇妙的远古时代。

作为新时代的小读者,我从《我们爱科学》中获取了很多令人惊叹的知识。杂志总是揭示看似平常现象中隐藏的科学冷知识:比如我惊讶地发现,老鼠这样的小动物可能是人类远古的祖先,斑马身上的花纹原来是黑白相间的天然伪装!每当读到这些让我瞪大眼睛的科学趣闻时,我都赞叹,科学世界真是奇妙。

《我们爱科学》还精选了各种科学知识和有趣的小实验,给了我动手实践的快乐。这样,我不仅能“读”科学,还能“做”科学!记得四年级时,我在杂志上看到一个利用厨房材料制作“火山爆发”的实验,当天晚上我就用小苏打和醋模拟岩浆,在厨房里造出了一场壮观的“小火山喷发”。

《我们爱科学》让我从一个单纯好奇的小学生,慢慢成长为一个喜欢探索、乐于动手的“小小科学探索者”。

编辑:郭超