来源:中国少年报2025-10-13

小伙伴们

前不久的国家网络安全宣传周期间

对于人工智能(AI)的讨论成为热点话题

当AI越来越深入我们的生活

我们应该如何认识它?

如何与它相处呢?

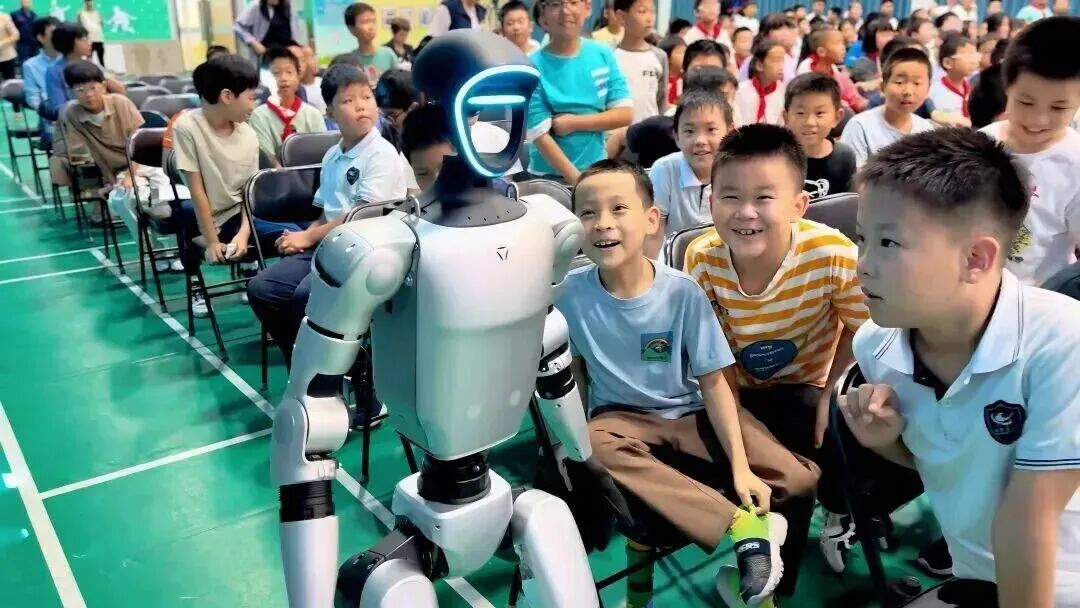

9月28日北京市朝阳区白家庄小学科技节开幕式现场,人形机器人行走自如,引起现场学生们的关注与好奇

这不,近日在北京市朝阳区

白家庄小学的科技节开幕式上

进行了一场关于AI与人类认知博弈的思辨盛会

看看本报小记者发回的现场报道吧!

现场报道

活动现场,北京理工大学计算机学院刘峡壁教授的话引发了同学们的思考——“创造力,是AI无法替代的人类能力。”

本报小记者有幸采访了刘教授

快来“听听”他们的对话——

Q

小记者 王卓熹:

在未来,AI会不会真的“独立思考”呢?

A

刘峡壁教授:

这要看“独立思考”到什么程度了。

如果是要创造人类知识中没有的全新内容,目前AI还做不到;但如果是在已有知识的基础上,形成解决问题的思路,那是完全可能的。

Q

小记者 刘伊萱:

很多同学觉得AI研究很难,您觉得该怎么克服呢?

A

刘峡壁教授:

首先,要培养科学思维:带着质疑的精神不断去研究。

要研究AI,就要先了解这个学科的思维模式,AI其实是对人类智能的模拟,想攻克难题,不妨多从“人”身上找灵感——比如我们现在的研究,就是在对人的大脑做深入的分析。

所以,这个问题的答案,其实就在我们人类自身!

Q

小记者 苏靖翕:

AI经过不断学习和成长,能不能理解人类情感,甚至和我们情感交流呢?

A

刘峡壁教授:

这个问题很深刻,也是我们现在不断思考的问题。情感和智能有关,却不完全等同。

这就需要我们去思考,情感从哪里来?是否能通过智慧反推出来?

我们在人工智能研究中,有一个方向叫“情感计算”,但这项研究目前更多是在让AI去模仿人类的情感,这是不是“真实情感”还有待探索。

不过,我想给同学们推荐一部电影《人工智能》,同学们可以去看看,假如机器有了情感,它和人类的关系会发生怎样的改变。

采访策划:郭茜、常江

本报小记者站指导老师:李青

本报记者:苏畅

本报小记者:王旖璇、胡馨允、

苏靖翕、刘伊萱、刘梓墨、

南玥彤、王卓熹、夏琬婷

视频拍摄剪辑:滕亚运

编辑:瞿凯侠